关于特高压

电压按等级可以分为低压、高压、超高压和特高压。

其中低压通常是指220V和380V,也就是家里插板用的电压。高压指的是电压等级在10kV-220kV之间,例如城市高压电缆一般是地下传输,野外一般是铁塔传输。超高压范围在330kV-750kV之间,通常是水力火力发电等输送的电压。而特高压指的是±1000kV及以上交流和±800kV及以上的直流输电构成特高压,特高压一般用在西电东输等超远距离输送的电压渠道。

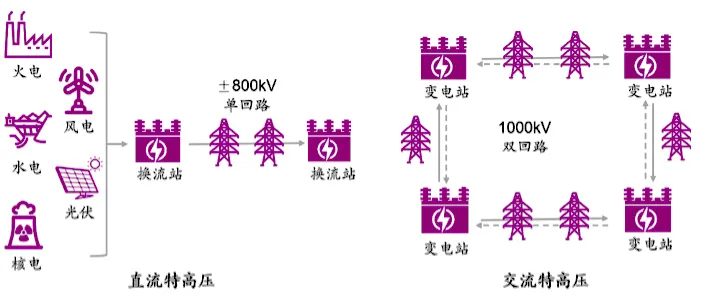

特高压的输电模式按照使用场景的不同可以分为直流输电和交流输电。

直流输电是指只能点对点输送,中间不可落点,输送功率大,适合远距离输电。交流输电指中间可落点构成电网,输电容量大、覆盖范围广,线路中有串联,呈网络结构,可以兼具输电和组网功能,适用近距离输电。因为在特高压中大概800公里以内都是交流电更划算的,超过的800公里直流电更便宜,所以距离近时候都是用交流去传输,一旦横跨省等超远距离,直流传输更经济划算和安全。

为何特高压如此重要?

特高压本身具有输电容量大、输电距离远、能耗低、占地少,经济性明显等特点,尤其输电距离长是其最大的特点。由于我国电力资源与负荷不均,我国80%以上的能源资源分布在西部、北部;70%以上的电力消费集中在东部和中部,供需距离相距约800-3000km,由于资源丰富区经济较落后,人口也比较稀少,产生的电量在那些地区无法完全消纳,且电力资源不易存储,如果没有办法强力输送出去,资源就会浪费。但面对这样大规模长距离的输电,如果用超高压等级输送线路损耗、系统稳定和短路电流问题就会非常严重,所以要采用特高压输电来解决这样的问题。

我国特高压发展的前世今生

我国特高压的发展从“白手起家”到走向国际用了20余年的时间,虽然道路比较崎岖、过程比较艰难,但取得的成绩也是有目共睹的。2005年以前我国电力系统是哪里缺电就在哪里建电厂,不重视电网,这种就地平衡的电力发展方式是造成我国煤电运力长期紧张、导致周期性和季节性缺电的根本原因。要解决这一问题必须发展输电容量更大,输电距离更远,更高电压等级的电网,从而提高电网的运力。直到2006年,我国第一条特高压交流试验示范工程开工,为特高压建设按下了加速键。2011年后特高压建设才真正迎来第一次高潮。2013年9月,国务院《大气污染防治行动计划》提出后,特高压发展再次加速。直到2018年,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,特高压建设的浪潮再次掀起。截止到2020年底,中国已经建成了“14交16直”在建“2交3直”共35个特高压工程,在运在建的特高压线路总长度达4.8万公里。

特高压加速发展,产业链将迎来哪些机会?

国网“十四五”特高压规划超预期,产业链上下游有望高度受益。特高压产业链设计的环节较多,既能拉动包括高压电气开关设备、换流阀、线缆、变压设备等硬件的需求;又能带动智能化终端、智能芯片等需求。新型电力系统是我们国家电力系统未来发展的大方向,而特高压作为解决资源禀赋约束的重要一环,未来有望高度受益。